Sri Lanka, Kandy,

capitale du dernier royaume cinghalais

Peu importe la chronologie! Voici Kandy, l'ancienne capitale du royaume du centre, le dernier de l'île à avoir cédé à l'Empire britannique. Elle reste celle d'un bouddhisme fervent pour les bouddhistes du monde.

Mais il nous faut dire auparavant quelques mots de notre inamovible guide-chauffeur, de son exceptionnelle conduite. Car c'est lui qui nous a conduit là.

Sri Lanka,

notre mémorable conducteur, et pas tout à fait guide

Selon notre choix tout à fait délibéré, chaque visite s'est faite en un seul jour, y compris l'aller retour, depuis notre hébergement à Hikkaduwa.

Excepté pour les deux premières, les suivantes ont été faites avec pour chauffeur le même vénérable (mais 67 ans seulement) personnage bouddhiste. Long sarong blanc et chemise sur un corps trapu, crâne chauve et basané, farouche oeil de jais, sans lunettes, chaussé de tongs mais aussi souvent pieds nus.

Le voyage le plus mémorable a été celle où il nous a menés à Kandy : 4 heures à l'aller et presque 5 heures au retour, puisqu'il fallait passer inévitablement dans la banlieue compliquée de Colombo. Dans les deux cas, le départ et le retour se font la nuit, celle du matin à l'aller, et du soir au retour.

On se souvient que sous ces latitudes, l'Equateur égalitariste fait de la durée du jour à peu près la même que celle de la nuit ; celle-ci tombe particulièrement tôt, avant 18h.

On apprendra aussi au retour qu'au Sri Lanka, la route fait en moyenne 7 morts par jour.

L'exténuante conduite "agrippée" de notre chauffeur mérite en tout cas quelques mots, à défaut de l'illustration par l'image ; il n'aurait en effet été ni respectueux ni digne de le filmer en pleine difficile action.

Pour lui, il semble que la conduite soit une sorte de torture moderne, malgré la protection du beau petit bouddha blanc méditant, fixé sur son tableau de bord noir.

Hors de la grande et récente autoroute qui longe d'assez loin la côte ouest vers Colombo, toutes les autres routes, bien bitumées et entretenues, sont inlassablement sinueuses, sans trottoir à la traversée des villages.

Or notre chauffeur devait avoir une première phobie, celle des virages, spécialement quand ils tournent à droite.

Avec la conduite à gauche et le siège du conducteur à droite, on tend dans ce cas précis à prendre au plus court la sécante.

Lui le négociait en ralentissant et en serrant la corde, qu'il empiétait largement. Il s'accrochait alors au volant comme s'il conduisait soudain un poids lourd sans assistance de direction (non pas la secrétaire, mais la direction assistée), empoignant coudes hauts le volant des deux bras.

On l'a dit ailleurs, tout dépassement, voire tout croisement ne se fait ici qu'après avoir klaxonné, ce qui en soit n'est pas gênant.

Mais pour lui, il fallait qu'en outre toutes les conditions d'absence d'autre trafic soient réunies. Au point que quelques minutes étaient nécessaires même pour doubler un minuscule tuk tuk.

C'est sûrement à la bienveillance du bouddha que l'on a dû de sortir indemnes de quelques carrefours de ville, dans la nuit, sous la pluie, éblouis par les phares, dans les surgissements improbables de véhicules et les enchevêtrements aux ronds-points rendus plus encore incompréhensibles du fait de nos habitudes de conducteurs "droitiers"...

On a conclu dans notre seul for intérieur qu'en fait, il voyait mal la nuit, et que la pratique de l'autoroute était pour lui si récente qu'il ne s'habituait toujours pas à rouler si vite, dans sa pourtant moderne Mazda de la flotte d'une compagnie locale de tourisme.

Par trafic calme, la vitesse moyenne de notre ami sur ces routes était telle qu'on ne prenait même pas de risque quand il lâchait le volant pour joindre ses deux mains en prière, croisant un autel bouddhiste.

Parfois avec notre accord, il s'arrêtait pour aller y déposer une très modeste offrande ou faire une dévotion de quelques minutes.

Par contre, sur l'autoroute, toute nouvelle (E01 ouverte en 2014 entre Colombo et Matara) et qui offre 2 voies de chaque côté, notre patience a été mise à rude épreuve.

Pour une vitesse limitée à 100 km/h, très prudemment il ne dépassait jamais 80 km/h, oscillant comme une respiration entre 75 et 85 ; sauf un soir où, pressés de rentrer à l'hôtel avant la fermeture du restaurant à 22h, nous l'avons enjoint d'accélérer ; là, record battu, on a frôlé 95 km/h!!!

Mais le pire est sa deuxième phobie, le doublement sur autoroute.

Sur la voie de droite (souvenons-nous, la voie lente est ici celle de gauche), il commençait par se porter lentement au niveau de l'arrière droit du véhicule à dépasser ; avec d'autant plus de précaution que celui-ci était volumineux.

Puis il tentait de s'insérer dans ce qui lui paraissait un goulet, un entonnoir entre la glissière centrale et le bord droit de l'engin à doubler.

Pendant de longues minutes, il tentait laborieusement d'engager le doublement. Tenter est le mot, tellement il hésitait à plusieurs reprises.

Puis enfin, après quelques tentatives retenues, la délivrance venait, au bout d'un temps d'autant plus long que sa vitesse dépassait à peine celle du véhicule à doubler...

Jusqu'au calvaire du prochain doublement.

Dans la partie forcément nocturne du voyage, il se plaçait confortablement à cheval entre les deux voies, ou suffisamment au large de la voie lente (celle de gauche). Là, il subissait sans broncher les appels de phares et coups de klaxons intempestifs de la part des conducteurs... normaux, effleuré par certains bus ou poids lourds dont le sillage si proche faisait vaciller notre voiture en la doublant vivement.

L'usage des feux de croisement lui semblait tout aussi inconnu : toujours ou presque pleins phares.

Mais prévenant et discret, peu disert, il veillait sur son fardeau de touristes, oscillant la tête latéralement à la manière des danseuses siamoises pour nous signifier son désaccord, quand il nous arrivait de prendre un peu de liberté par rapport à ses indications.

Chapeau à cet attachant "artiste", tout habité d'une ferveur intérieure intense, celle de sa philosophie-religion. Nous lui adressons un bonjour très cordial!!

Sri Lanka,

un dispensaire pour jeunes éléphants à Pinnawela

C'est avec lui que, à 30 km à vol d'oiseau à l'ouest de Kandy, à l'heure du petit déjeuner, nous atteignons enfin les rives d'une vaste rivière au milieu des cocotiers : un dispensaire, nommé aussi orphelinat pour les jeunes éléphants, à Pinnawela.

Juste avant l'arrivée de ces animaux.

Tous encore jeunes, certains plus petits et mal en point, le crâne hérissé d'un duvet, parfois abandonnés par leurs parents et récupérés ici, ils sont annoncés par une sorte de trompette et sont encadrés par des cornacs en uniformes verts.

Et voilà les grands animaux qui viennent, au pied de la terrasse d'un hôtel restaurant, prendre avec délectation leur premier bain de la journée dans l'eau de la rivière Oya, qui par endroits est un peu torrent.

Un vrai régal de les voir se coucher dans l'eau, rechercher le jet que le personnel leur envoie avec une pompe, s'aspergeant mutuellement de leur trompe.

Plus haut, un panneau vante le recyclage des bouses d'éléphants ; grosses boules de fibres épaisses qui traduisent bien leur régime herbivore. On en fait là du papier et d'autres produits divers, depuis 1997.

Pendant qu'auparavant, un jeune couple vient poser en costume traditionnel pour marquer dans ce cadre leur mariage récent.

Dans le voisinage, on assiste, sous une sorte de grand préau dont le périmètre est ceinturé par de très robustes barreaux métalliques fixés à des poteaux, au nourrissage de jeunes éléphants.

Au sol, sont scellés dans le béton mouillé de solides anneaux où peuvent être enchaînés les animaux. Ceux que nous verrons ne le seront pas cette fois.

La foule est nombreuse, tout particulièrement celle des enfants, collés aux barrières, et quelques touristes clairsemés qui fuient le soleil à défaut d'ombrelle.

Là, dans l'ombre sombre que fait le toit, on aperçoit bien deux ou trois éléphants adolescents, c'est à dire dans la force de leur jeunesse, absorber avec avidité le contenu de bouteilles de verre de 2 litres munies de grosses tétines, dans la clameur à peine contenue de la foule.

Spectacle forcé, sans grand attrait si ce n'est la multitude des enfants des écoles vêtus de blanc, qui observent avec sérieux les jeux des éléphants allaités, depuis les pentes en gradins qui bordent deux dimensions du préau.

Plus haut sur la crête douce du relief, d'autres éléphants sont parqués dans un espace naturel assez vaste qui évoque un zoo. L'un d'eux s'asperge d'eau avec sa trompe avec adresse.

D'autres plus loin "broutent" les branches sèches déposées là, ou bien carrément l'herbe au sol.

On note que les pompes à eau ici utilisées sont de la marque Solex ; notre Solex?? Rien n'est moins sûr puisque la marque semble propre au Sri Lanka.

Sri Lanka, Kandy,

un jardin des épices et des herbes médicinales,

qui vaut à peine le détour

Dans le parcours très conformiste dévolu au touriste lambda, voici maintenant, en se rapprochant de Kandy, un jardin où sont soigneusement cultivées des plantes tropicales. Leurs vertus gustatives, médicinales, culinaires , diététiques, dermatologiques, ... sont là mises en exergue, à l'excès.

Le seul véritable attrait est l'agrément de la promenade dans l'ombre des arbustes quand frappe durement le soleil.

Les présentateurs de ce petit parc d'Etat, escarpé sur les pentes d'un modeste relief, n'hésitent pas en effet à insister lourdement, maladroitement sur le volet médicinal, vantant et vendant les produits dérivés à prix... touristiques, affirmant sans vergogne leur caractère presque miraculeux sans dire un mot de leurs inconvénients ni des effets négatifs pourtant assez connus. Voici donc la panoplie des huiles et baumes, pâtes, crèmes, shampoings, laxatifs, aphrodisiaques....

On reconnaît en tout cas les espèces habituelles, poivre, cannelle, vanille, ananas, jaquier, cardamone, rince-bouteille, citronnelle, bois de santal... mais aussi des fruits inconnus de forme originale.

Par exemple ce petit fruit (?) enveloppant de filaments cireux rouges une sorte de noyau ; qui évoque le raffinement de certains objets d'art asiatiques.

Sri Lanka,

Kandy dans l'écrin vert de ses monts

Sri Lanka,

sur le chemin de Hikkaduwa vers Kandy

Sur la longue route très serpentine de Colombo à Kandy, entre les montagnes verdoyantes dont les sommets s'entremêlent, à Kadugannawa, on aperçoit à peine le National Railway Museum qui expose le long de la route les fleurons des locomotives anciennes.

Plus loin, au long de la même route s'illustrent des bribes de la vie quotidienne : un banc rudimentaire au milieu d'amoncellement de noix de coco vides, une épicerie musulmane, un étal de vente de panouilles de maïs fraîches, un vieil homme à l'antique bicyclette vers Pilimathalawa, quelques vieilles sous ombrelle.

Les sommets et les pentes luxuriants sont construits d'habitations et de petits immeubles clairsemés assez prospères.

A leur pied, des temples bouddhistes modestes s'égrènent.

La vieille ville de Kandy se dévoile progressivement.

Le soleil est au zénith et malgré l'effet modérateur de l'altitude (500 à 600 mètres en moyenne), la climatisation de notre Mazda joue à fond son rôle, d'autant plus qu'il nous faut emprunter des chemins contournés pour éviter un blocage de trafic dont la cause nous restera inconnue.

Notre chauffeur questionne même des passants pour savoir comment atteindre au mieux le très fameux temple bouddhiste de la ville.

Enfin une entrée de la ville où de grands immeubles 19ème arborent un style colonial affirmé.

Un musulman scrute la rue du haut de sa longue barbe rousse.

Et nous voici enfin à l'entrée du très fameux temple de la Dent du Bouddha de Kandy.

Sri Lanka, Kandy,

le Temple de la Dent sacrée... (du Bouddha)

Pour l'histoire de cette relique sacrée, on se reportera aux informations habituelles ; elle semble au premier regard plus relever de la légende que de la vraisemblance. Laissons le sujet aux experts et aux exégètes.

Sachons en tout cas que la possession de la dent de Bouddha est longtemps restée un signe de légitimité pour la détention du pouvoir, avant la colonisation anglaise et tant que le royaume indépendant de Kandy a survécu.

Au fond, comme Grenade lors de la Reconquista fut le dernier bastion arabo-andalou en Espagne face aux rois chrétiens, le royaume de Kandy est resté le dernier royaume indépendant bouddhique de l'île avant d'être absorbé dans l'Empire britannique.

La seule différence, notable, c'est que les rois cinghalais n'avaient pas conquis l'île mais en étaient les habitants à l'origine.

La ville et le royaume ont existé de 1592 à 1815, soit plus de deux siècles.

Mais symboliquement, la relique ici conservée, qui provenait d'Inde, confère à Ceylan, au Sri Lanka un rôle particulier pour les bouddhistes du monde entier, rôle central et de continuité d'un héritage presque palpable.

Ce dont on peut témoigner en voyant la diversité des pèlerins qui viennent ici prier.

Construit initialement dans le 1er tiers du 18ème siècle, sur le site de plus anciennes réalisations -aujourd'hui disparues- destinées déjà à accueillir et héberger la relique, plusieurs fois attaqué (exemple : l'attentat Tamoul du 25/01/1998), plus ou moins détruit, incendié, le temple a chaque fois été reconstruit ou restauré à l'identique.

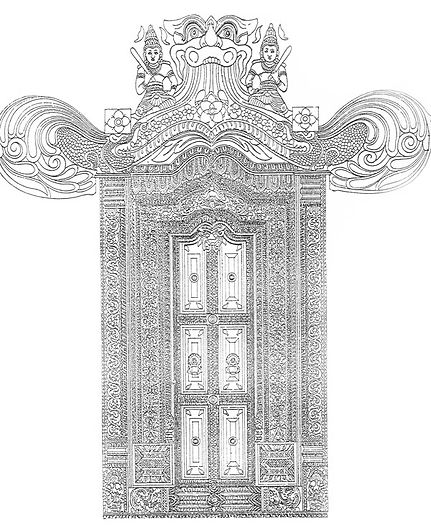

Le Patthirippua (ce très harmonieux pavillon octogonal illustré ci-contre qui est maintenant une bibliothèque) et les douves ont été ajoutés au tout début du 19ème avant la disparition du royaume.

Après s'être déchaussé, on franchit une sorte de long passage en fosse sous une grande voûte décorée de fresques (vue ci-dessous vers la sortie), comme un franchissement purificateur (ou une fosse de déverminage pour mécréants) avant de remonter des marches qui accèdent à l'entrée du 1er niveau du temple.

Le soleil est si fort que les dalles sombres à franchir depuis le vestiaire à chaussures sont brûlantes, et qu'il faut presque courir pour atteindre l'ombre. Marlène s'y prend à deux fois tellement la chaleur du sol est intense.

On entre dans l'enceinte du temple par une sorte de parc, tout contre des bâtiments d'architecture typiquement occidentale de l'époque coloniale, et notamment une église de brique.

Cette coexistence paisible, ici par exemple entre clocher crénelé et stûpa immaculé, souligne la sérénité du lieu, malgré l'effervescence des visiteurs bouddhistes qui achètent des pétales de lotus, ou des lotus entiers et des bâtons d'encens, pour aller en faire l'offrande et prier devant le grand autel dans le superbe bâtiment voisin.

Au pied de la marche du portail d'accès, une grande pierre en demi-lune au sol, assez douce au toucher, traditionnelle. C'est le "sandakada pahana".

On la retrouve, moins décorée dans d'autres temples plus petits ailleurs.

L'arche, appelée "torana" est surmontée de décorations typiques dans lesquelles les spécialistes reconnaissent (mais pas nous) l'animal mythologique de cette région du monde, le "makara", bête à trompe d'éléphant, qui a les dents du crocodile et une queue de poisson ; presque notre griffon.

Peut-être la tête d'où partent des défenses (?) est-elle la pierre angulaire au centre frontal du portique au-dessus du "torana"?

On retrouve ce bestiaire aussi bien dans le bouddhisme que dans l'hindouisme.

Sandakada pahana

Torana

Makara (?)

NB- L'exemple de pierre de lune ci-contre à droite n'est pas celui du Temple de Kandy.

Du haut de cette sorte de terrasse avant d'entrer dans le temple, on domine le site où se découpe ce qui semble être l'enceinte la plus ancienne, faite de pierres sèches patinées, et offrant un profil aux moulures longitudinales travaillées d'une belle noblesse. C'est au travers de ces murs que nous sommes venus, où quelques bâtiments vénérables sont en restauration.

La crête des murs intérieur et extérieur ceinturant les douves est décorée d'un motif blanc dit "en vague" que l'on dit typique de Kandy. On le retrouve aussi par exemple le long des rives du lac. Dans les niches, on déposait autrefois en offrande des lanternes faites avec des noix de coco vidées.

Ce motif, plus dépouillé, est souvent décliné ailleurs dans l'île.

Une fois franchi le portique, on accède à l'étage inférieur, celui des prières, par une sorte de court couloir dont la voûte est comparable à celle de l'entrée.

Là, une vaste galerie de bois, superbement décorée accueille tous les pèlerins assis au sol ou debout, autour d'un lieu central fermé de barrières à colonnades légères et élégantes peintes avec délicatesse aux couleurs du drapeau bouddhiste. Une batterie de ventilateurs électriques aère l'espace. La décoration reproduit, de ce qu'on a pu en apprendre, les symboles bouddhistes, avec en fond de grands panneaux peints, l'ensemble constituant une remarquable et délicate harmonie chatoyante.

C'est à l'extérieur de cette sorte d'autel que s'accumulent les innombrables fleurs de lotus offertes par les pèlerins.

A quelques mètres,un autre portique de bois est décoré de défenses d'éléphant, et d'autres statues de l'animal, mais le périmètre est cette fois délimité par de fines colonnes dorées parfaitement polies.

On dit que c'est là que se trouve le coffret contenant la fameuse dent sacrée, derrière la tenture murale du fond (photo ci-dessous).

On retrouve à l'extérieur la même barrière dorée, au pied des quelques marches sous un vaste auvent de bois très avancé porté par des piliers décorés.

Une autre merveille est le raffinement et la délicatesse de l'ornementation de la partie visible, inférieure du grand auvent.

Entre le temps qui nous est compté dans cette unique journée de visite et le dédale du temple, notre souvenir de l'organisation de ce dernier paraît rétrospectivement incertain.

On se souvient en tout cas de volées d'escalier débouchant sur un parfait bouddha serein, ailleurs des peintures murales anciennes reconstituées en puzzle d'une grande élégance dont on a reproduit en intégrité l'ensemble à proximité, de la légèreté des colonnettes et des cloisons, des volets de bois intérieurs qui forment à l'étage supérieur une sorte de moucharabieh, et qui ajoutent une touche finement aérée au décor, de l'entrée probable d'un autre temple dont le portique reproduit sous la forme de tentures aux couleurs vives celui de la grande entrée, mais aussi de l'intense ferveur des pèlerins (voir le diaporama ci-contre).

Nous regrettons avec le recul de n'avoir même pas eu le temps de voir quelques autres merveilles comme le groupe des stûpas intérieurs, l'alignement d'autres bouddhas méditant,...

Le temple, illustration de N. Chevalier,

18 avril 1870

Sri Lanka,

un jardin de merveilles à Peradenyia

Pourtant, notre émerveillement n'a pas atteint son comble : nous nous dirigeons avec la hâte tranquille qui est celle de la culture du pays vers le très fameux Jardin Botanique de Peradenyia (qui signifierait à l'origine "la plaine des goyaves"), en banlieue proche de Kandy (5 à 6 km).

Il s'inscrit dans un méandre assez torturé de la rivière Mahaweli qui se trouve être la rivière la plus longue de l'île ; la pluie est menaçante.

Sur le chemin, nous longeons la rive du lac de Kandy, puis les hauts murs d'une ancienne enceinte. On comprend que les murs soient hauts et que des tours miradors les bornent : c'est la prison de Kandy.

Nous apercevons en passant ce qui semble être un stade de cricket, puis croisons deux grandes statues de bouddha dont l'une domine en son éclatante majesté le sommet d'un mont menacé par un ciel d'une ardoise sinistre ; l'autre est protégé par une haute verrière à la dimension de la statue.

Mais surtout, nous constatons à peu d'exception avec quel enthousiasme les familles "endimanchées" se dirigent vers le temple... ou le jardin.

la règle

l'exception

Sur presque 60 ha, le jardin frustre les visiteurs bien trop pressés que nous avons été.

Foin, donc, du jardin des orchidées, du jardin des épices et des plantes médicinales (mais nous avons eu notre dose ailleurs pour ces dernières), des bosquets de bambous géants, des fleurs de papyrus, des hévéas et des hibiscus, des singes et des papillons!...

Heureusement, nous contemplerons, captivés, presque fascinés, les superbes perspectives de quelques portions de jardin, les vastes allées ponctuées de bassins, l'impériale rangée de palmiers royaux qui semble ouvrir une perspective sur un monde rêvé, et les arbres géants dont on ne mesure la stature et la hauteur qu'en présence des lilliputiens tout vêtus de blanc, nuées d'écoliers qui viennent sillonner ses allées et ses très vastes pelouses où ils jouent à se faire quelques passes de cricket.

Arrivés à l'entrée de celui-ci, à toutes fins utiles, notre très attentif et presque imperturbable guide nous prête deux immenses parapluies, dont nous aurons en fait à peine l'usage, malgré un ciel qui restera bas et quelques embruns tièdes.

Même si les premières origines du jardin apparaissent vers 1370, dont l'agrément se développe au gré des rois qui se succèdent, ce n'est qu'après la prise finale de Kandy par les Anglais que sont jetées les bases du jardin actuel, à partir de 1821 par Alexander Moon qui le consacre surtout aux plants de café et de cannelle.

Il est officiellement fondé en 1843.

Certainement qu'il faut y voir la conjonction assez rare de plusieurs facteurs favorables : la latitude tropicale, l'altitude qui modère les effets de cette dernière, la pluviométrie (200 jours par an), la diversité des essences issues de toute l'île, et cerise sur le gâteau, le savoir faire britannique, dont témoigne pour le moins son nom : le "Royal Botanical Garden".

A l'époque post-victorienne de "l'empire sur lequel le soleil ne se couche jamais", dans cet insouciant dernier quart du 19ème siècle, les cousinades impériales et royales conduisent princes, empereurs, rois et autres présidents à venir ici planter leur arbuste ; en affirmant leur originalité par le potentiel décoratif de celui-ci.

Ainsi défilent, chacun avec sa pelle, dans la partie du jardin appelée "le grand cercle", le Prince de Prusse, le roi Edouard VII, le tsar de Russie, le roi de Grèce, l'Empereur d'Autriche, et bien sûr en 1901 le Prince de Galles et son "cannonball tree".

Plus tard, ce seront d'autres chefs d'Etat ou célébrités qui se livreront au même symbolique effort, Indira Gandhi, Tito, Youri Gagarine...

S'il y a dans le pays d'imposantes statues du bouddha, on peut sûrement parler à propos de certains des arbres de ce jardin de colosses végétaux, par leur hauteur, même s'ils n'atteignent pas celle des très vieux séquoias, mais aussi par la sidérante et vertigineuse colonne des troncs, comme des pattes d'éléphants célestes ou les racines d'un temple antique s'élevant vers l'Olympe.

C'est en particulier le Kauri du Queensland (Agathis robusta), avec son tronc gris et lisse.

Et encore par le formidable enchevêtrement des branches que nous ne verrons que de loin.

Ailleurs, voici l'immense épanouissement des branches de l'arbre sacré des bouddhistes, l'Ashoka, qui signifie "sans douleur" en sanskrit du fait de ses propriétés médicinales.

Mais signifie-t-il aussi "sans chagrin" en référence au bouddhisme qui libère des contraintes humaines? Il offre au regard une symétrie pyramidale presque parfaite, au-dessus de son tronc puissant.

Mais la photo ci-contre est-elle bien celle d'un Ashoka??

Sacré car c'est sous un tel arbre que serait né le Bouddha, à Lumbini en Inde (illustration ci-dessous).

Un autre fait jaillir son tronc élégant et puissant au travers de ses branches en lourdes touffes sombres (ci-dessous) ; c'est le Durian, dont le gros fruit à la carapace très épineuse délivre une odeur nauséabonde mais s'accommode -dit-on- avec délice dans la cuisine asiatique.

Le grand magasin Tang du 13ème arrondissement de Paris en vend à profusion.

L'un des arbres planté par le Prince de Galles futur roi Georges V d'Angleterre himself (il avait dû se contenter d'une pelletée de terre sans même se déganter) se particularise par ses fruits presque sphériques. Pour cette raison, on l'appelle "l'arbre à boulets de canons" ("cannonball tree").

Un autre bien curieux est le cocotier de mer, dont les énormes graines sombres et luisantes peuvent peser jusqu'à 30 kg. Ici, le poids est tel que par précaution, l'arbre a été étayé.

Originaire de l'île Praslin aux Seychelles, c'est lui qui délivre ses fameux fruits appelés "coco-fesses" en raison de leur très suggestive forme.

Nous n'en verrons que les lourdes et volumineuses graines dans la saison de notre passage.

Mais dans notre hâte permanente, nous courtcircuiterons le fameux palmier tallipot, emblématique du Sri Lanka, dont les feuilles démesurées ont eu par le passé de multiples et étonnants usages (illustration allemande ci-dessous de 1913).

Puis, de massifs en allées, de bassins en pergolas, les écoliers (on dit que 5% des écoliers sri lankais viennent chaque année visiter le parc) jouent ou écoutent avec attention leur professeur, s'éloignent et ressortent de l'ombre des fourrés, respirent à pleins poumons la diversité des essences, sans encore réaliser le caractère inestimable de leur petite aventure.

Mais c'est ainsi que les souvenirs se créent et s'ancrent.

Peut-être seront-ils marqués par cette harmonie entre la verticalité pure et la courbe suave de deux arbres, voisins comme un couple amoureux, par la perspective, au fond d'une allée de cette petite rotonde presque secrète qui est un hommage au premier jardinier anglais, George Gardener, le bien nommé.

D'autres géants semblent se pencher avec bienveillance sur ces joueurs de cricket improvisés, ou accueillir sous leur couvert protecteur les écoliers.

Pourtant maintenant, le plus dur de cette riche journée reste à faire : le retour, qui sera pour nous une vraie corvée avec notre fameux chauffeur.

Même si nous avons avons écourté le programme de visite en déclinant la découverte d'une fabrication du thé après cueillette. Ouf!!

Seule vraie solution : organiser cette visite sur au moins deux jours, surtout quand, comme nous, on vient de l'extrême sud-ouest de l'île.